Per l’archeologia sperimentale della Sardegna lo studio del vino, e in particolare della sua produzione in antichità, è uno dei filoni più appassionanti sviluppato dai ricercatori. Ci sembra giusto dedicare uno spazio importante sul nostro blog a chi negli ultimi decenni ha approfondito in maniera particolare e anche innovativa questi

Il sito archeologico di Is Bangius (conosciuto anche come “Muru de is Bangius”) si localizza lungo le pendici occidentali del Monte Arci, nel territorio comunale di Marrubiu. In quest’area, probabilmente, tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C., venne edificato un importante praetorium, sede amministrativa e

Le tombe fenicie di Tharros e il ruolo del vino nei riti funerari del Sinis in Sardegna

- ARCHEOLOGIA, TURISMO

- Area archeologica di Tharros, Cabras, Capo San Marco, cibo, cremazione, evidenza, funerale, golfo di oristano, memoria, miele, Murru Mannu, necropoli meridionale, necropoli settentrionale, Oristano, Penisola del Sinis, San Giovanni di Sinis, Sardegna, Sinis, Tharros, Tiro, tomba a fossa, tomba fenicia, vino

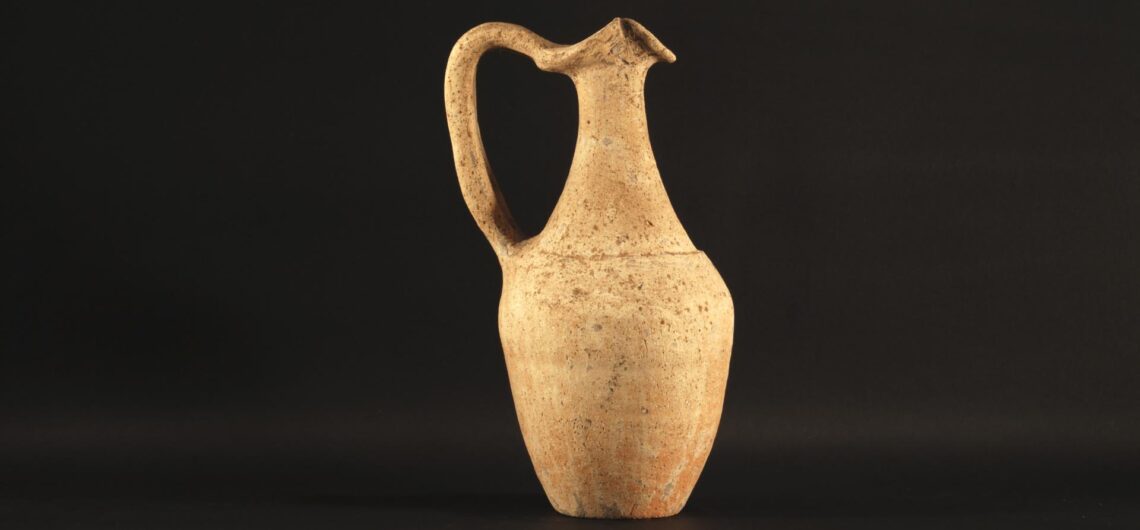

Sapevate che i Fenici erano dediti a consumare il vino durante i riti funerari? Con questo terzo articolo dedicato al Sinis andremo alla scoperta di questa particolare usanza orientale, che è stata documentata anche nelle tombe fenicie di Tharros. La Tharros fenicia e le sue necropoli Tharros, l’antica città di

“La vedova di Neoneli” esempio di marketing territoriale Si può fare marketing territoriale in Sardegna utilizzando la letteratura e coinvolgendo degli autori stranieri? È questa la scommessa del Comune di Neoneli che, con la collana curata dallo scrittore Nicola Lecca, si apre al mondo attraverso un nuovo racconto breve in

Cari lettori, con un misto di piacere e commozione in questo 2018 riprendiamo la rubrica dedicata alla recensione di opere che si distinguono per l’approccio innovativo e scientifico con cui comunicano il patrimonio culturale della Sardegna. Questa volta vi segnaliamo il libro del Prof. Ercole Contu, che ci ha lasciato recentemente dopo aver

La località di S’Abba Druche si trova a poco più di 5 km a nord di Bosa, nella Provincia di Oristano. La sua posizione sul mare, permette di ammirare la costa bosana e le sue caratteristiche scogliere. Qui, immersi nella macchia mediterranea, si scorgono i resti di una grande area

Il paese di Solarussa, in Provincia di Oristano, è situato in uno dei territori più fertili della Sardegna: il Campidano Maggiore, attraversato dal fiume Tirso. Il suo stesso nome potrebbe significare “terra rossa” e lo troviamo documentato già nel 1200 circa nel Condaghe di Santa Maria di Bonarcado. Nella prossima

Il Museo della Tecnologia Contadina di Santu Lussurgiu è un tesoro di cultura e tradizioni che raccontano una Sardegna fatta di sapienza, ingegno e duro lavoro. Durante la nostra visita guidata potremo ripercorrere la memoria storica e culturale del territorio, dalla sua vita quotidiana alle diverse attività produttive. La storia del Museo Si trova al